Das Entomonische Manifest

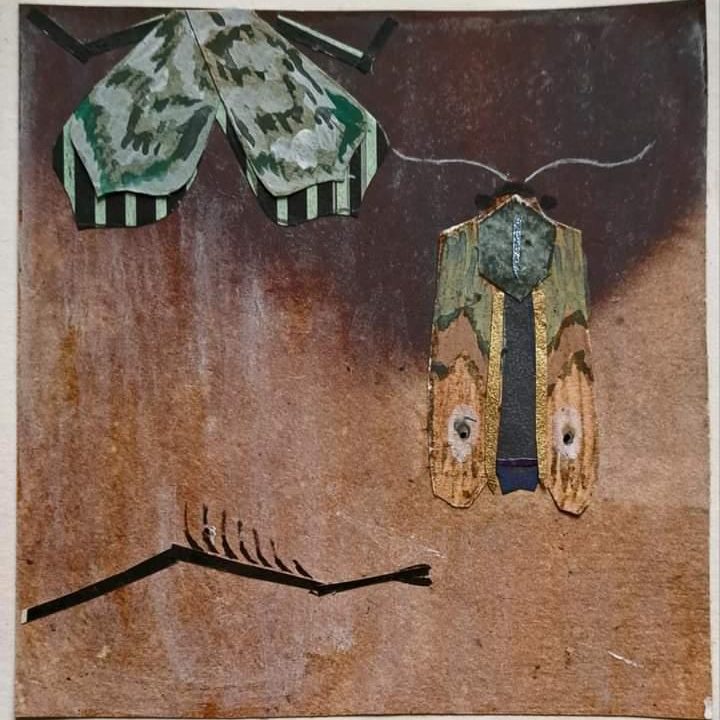

Vom Verschwinden. Kulturen des Entomonischen ist ein fortlaufendes Projekt künstlerischer Feldforschung zur Poesie und Philosophie der Insekten, zu neuen Möglichkeiten des Zusammenlebens – mit uns und mit ihnen – und zur Kunst der Anverwandlung.

Wir sammeln, kartieren und verwandeln Erfahrungen, Entwürfe und Praktiken gegen das Verschwinden. Wir inspirieren und dokumentieren die entomonische Feld- und Laborarbeit von Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen und Laien. Und wir organisieren öffentliche Veranstaltungen zur Kollaboration: Spaziergänge, Ausstellungen, Symposien, performative Interventionen und „Das Entomonische Varieté“.

Zur Lage: Das Artensterben und insbesondere das Insektensterben gehen scheinbar unvermindert weiter. Und niemand von uns scheint die Fähigkeit zu besitzen, es wirklich nachhaltig stoppen zu können. Niemand vermag die Breite der Bürger*innen wie auch der Politiker*innen dazu bewegen zu können, ernsthaft und nachhaltig und nicht nur symbolisch und sporadisch etwas zu tun. Zwar steht das Problem dank zunehmender ökologischer Bildung und öffentlicher Wissenschaftskommunikation auf der rationalen Ebene für die meisten von uns in seiner Dringlichkeit inzwischen klar vor Augen. Aber der Gap zwischen Wissen und Handeln ist in dieser Sache (und natürlich nicht nur in dieser Sache) riesig – sowohl im eigenen privaten Alltag als auch in (Land-)Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.

Zur Forschung: Nun, außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. – Hier auf dieser Forschungsstation versammeln und dokumentieren wir eigene (und fremde) Versuche, mit dieser Lage auf neue, künstlerische, wissenschaftliche, aktivistische und philosophische Zugänge verbindende Weise umzugehen und zu experimentieren. Es geht hier um Forschungsprojekte, die das Phänomen Insekten – ihr Leben, ihr Verschwinden und unsere Verwandtschaft mit ihnen – in Formen poetischer Sprache und künstlerischer Darstellung ästhetisch und kollaborativ in den öffentlichen Raum bringen. Und zwar so in die Öffentlichkeit bringen, dass sich Menschen davon nicht nur emotional berühren lassen, sondern dass sie dieses innere Berührtsein zugleich mit Formen des Wissens und des eigenen praktischen Handelns verknüpfen können und wollen.

Eine der wichtigsten Ideen, an und mit der auf unserer Station geforscht wird, ist die der Erweiterung menschlicher Resonanzfähigkeit – in Bezug auf die Welt bzw. die Natur im Allgemeinen und in Bezug auf die Insekten im Besonderen. Nur im Modus der Resonanz – und nicht der Dominanz – können wir Menschen Schönheit und Mitgefühl empfinden und Solidarität entwickeln. Gerade deshalb ermutigen wir alle Forschenden unserer Forschungsstation zu Experimenten mit der „Anverwandlung“ an die verschiedenen Lebensformen von Insekten. Gerade das scheue, zurückhaltende Wesen vieler Insektenarten scheint uns eine Analogie zu bieten für eine auch für die menschliche Lebensform nachahmenswerte Grundhaltung, die vielleicht in Zukunft auch stärker auf Zurückhaltung und Resonanz hin orientiert sein könnte und sollte. Das Spielen mit „entomonischen Anverwandlungen“ kann uns Menschen neue Erfahrungsräume erschließen. Dieses Manifest möchte zum Erproben neuer („entomonischer“) Lebensformen einladen, die Alteritätserfahrungen möglich machen und die vielleicht Gegenentwürfe darstellen könnten zu der vorherrschend auf Dominanz ausgerichtete menschliche Lebensform, die die Welt letztlich zerstört und die die Insekten zum Verschwinden bringt!

Zum Gebrauch: Dieses Manifest wird ergänzt durch eine von den Forschenden beständig zu ergänzende Liste von (99) Forschungsfragen.

Bewusstseinszustände

„Gestern wurde ich gefragt, warum ich mich für Tiere interessiere. Ich habe geantwortet, daß Tiere mich deswegen interessieren, weil ich mich für einen Bewußtseinszustand interessiere, der normalerweise für niedriger als der des Menschen gehalten wird. Ich wollte davon einen dialektischen Gebrauch machen, weil ich mich für den anderen Teil des Problems interessiere und nicht sagen werde: »Der Mensch ist wichtig, die Tiere hingegen sind … dazu da um vergessen zu werden.« Ich suche auch nach dem Wesen und dem Bewußtsein der Tiere und beschäftige mich ebenfalls mit dem Wesen und dem Bewußtsein des Menschen und der Möglichkeit einer Weiterentwicklung.“

Joseph Beuys (zit. n: Heiner Stachelhaus: „Joseph Beuys“; Leipzig Reclam Verlag 1989, S.214)

Die Natur erinnert uns daran...

„Die Natur erinnert uns daran, dass wir nicht die Macher unseres Lebens und unserer Welt sind. Wir müssen wegkommen von diesem Macher-Wahn. Vielmehr müssen wir versuchen, ein gutes Verhältnis zu dem zu finden, was einfach da ist. Selbst wenn die äussere Natur verloren ginge, gäbe es immer noch viel, das einfach so geschieht: Jemand wird schwer krank oder ein Kind kommt behindert zur Welt. Es geht also um Demut, um Gelassenheit und auch um die Freude über das, was es alles gibt: zu staunen, sich zu wundern über die Vielfalt der Welt (…) Wenn Sie in einer Diskussion über die Lage der Natur mit den Fakten der Klimaveränderung kommen, mit der Gefährdung des Überlebens der Menschheit und was das alles kosten wird, diese Gefahr abzuwenden, hört man Ihnen gut zu. Wenn Sie aber sagen «Ich liebe die Natur, ich will ihre Schönheit erhalten», geraten Sie unter den Verdacht, selbst so ein Luxusgeschöpf zu sein, das ein Haus irgendwo in einer Bilderbuchlandschaft hat und dazu noch die Muße, die Natur dort zu genießen. Oder Sie gelten als gefühlsduselig, man hält Sie für eine Romantikerin oder Nostalgikerin. Diese Erfahrung habe ich in meinen 30 Jahren Engagement für die Natur immer wieder machen müssen.“

Angelika Krebs (Philosophin) (zit. nach: https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Das-Weltbild-der-Igel.html)

„Making Oddkin“ – Eigensinnige Verwandtschaften eingehen

„Um unruhig zu bleiben, müssen wir uns auf eigensinnige Art verwandt machen. Das meint, dass wir einander in unerwarteten Kollaborationen und Kombinationen, in aktiven Kompostierungen brauchen. Wir werden miteinander oder wir werden gar nicht. Diese Art der materiellen Semiotik findet stets situiert, an einem bestimmten Ort, wo und nicht nirgendwo statt, sie ist verwoben und weltlich. Als Einzelne, mit unseren je eigenen Expertisen und Erfahrungen, wissen wir zu viel und zu wenig; also überlassen wir uns der Verzweiflung oder der Hoffnung, obwohl weder das eine noch das andere eine kluge Haltung ist.“

Donna Haraway: Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän, Campus Verlag Frankfurt/M. 2018, S.13

Erfahrungshorizonte offen halten...

„Über biologische Vielfalt zu schreiben bedeutet, über eine unwiederbringlich verlorene Vielfalt zu schreiben, irreversible Verluste zu bezeugen. Obwohl es gute Gründe gibt, pessimistisch zu sein, sollten wir uns allerdings auch nicht in Trauer und Fatalismus einrichten, sondern auf das Machbare konzentrieren: Wir sollten die Aufgabe ernst nehmen, die noch vorhandenen Reste zu schützen, Räume der Wildnis, und das heißt vor allem: Räume einer biologischenVielfalt in ihrer vollen Integrität, so weit wie möglich zu bewahren, zurückzugewinnen und unsere Kulturlandschaften vor einer noch weiterenVerarmung zu schützen, die auch in Mitteleuropa droht. Dabei stehen wir vor der paradoxen Aufgabe, Erfahrungshorizonte auch dort offen halten zu müssen, wo das, was wir erfahren könnten, immer weiter zurückweicht.“

(Andreas Hetzel: "Vielfalt achten. Eine Ethik der Biodiversität", Transcript-Verlag, Bielefeld 2024, S.41